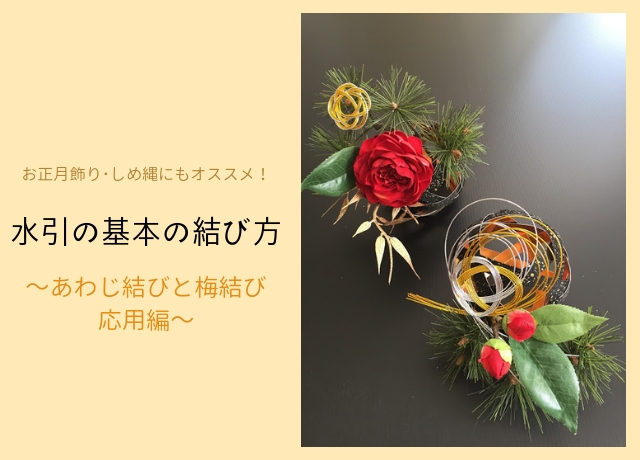

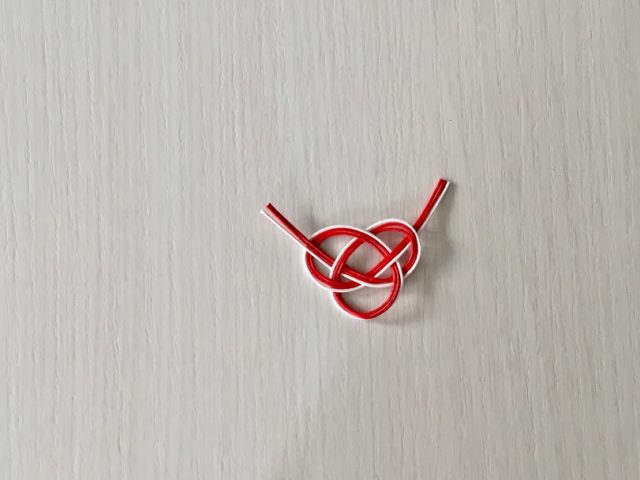

お正月アレンジにも使いやすい、手作り水引パーツはいかが?

水引の基本の結び方~あわじ結びと梅結びの応用編~をご紹介します!

「水引」と聞いて、皆さんはどんなものかすぐにわかりますか?

身近なところでは祝儀袋などに使われている紐状の飾りのことです。

水引の起源は諸説ありますが、飛鳥時代に遣随使からの贈り物に結ばれていた紅白の麻ひもが元とされています。

これを真似、贈り物を紅白の紐で結ぶようになったことから日本の伝統文化として広まりました。

また日本のお正月にも年神様を家の中に迎え入れるための準備として使用します。

お花の世界でも、しめ飾りやお正月アレンジで使用することが一般的となっています。

そこで、今日はお正月アレンジに使える、水引の基本の結び方、あわじ結び(アワビ結び)とあわじ結びの応用でできる梅結び、さらなる応用編をご紹介します。

もちろん一般的に成型された水引も資材として売られていますが、手作りは大きさの調整ができるので、ちょっとしたミニタイプのアレンジに飾ったり、好きな色で作れたり、安価に抑えられたりとメリットが多いのも魅力です。

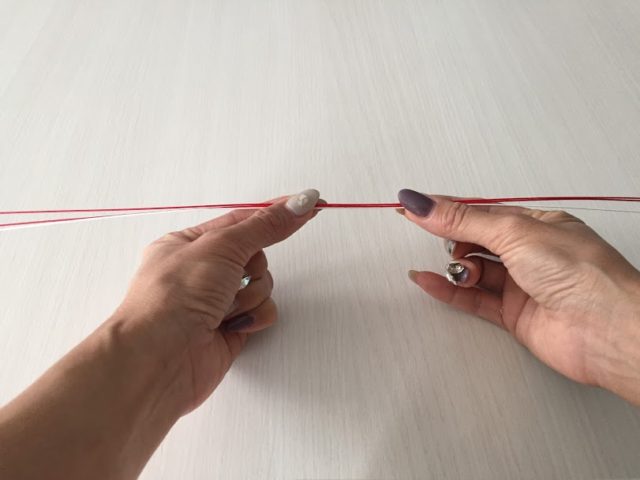

まず水引の本数は奇数もしくは2本だと縁起が良いとされています。

単色でも複色でも素敵に仕上がりますよ♪

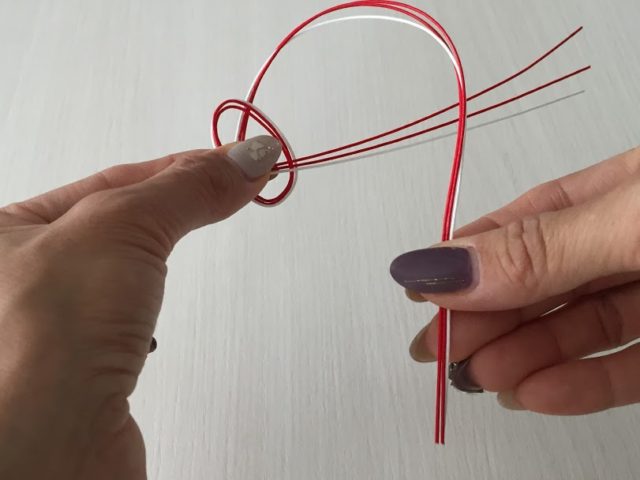

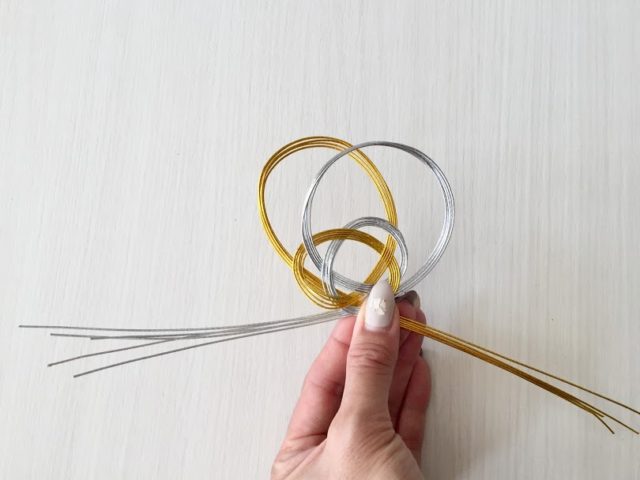

お好きな本数を準備し、先端をそろえ、中央を持ちます。

(小さなサイズであれば30㎝~45センチほどあればOK)

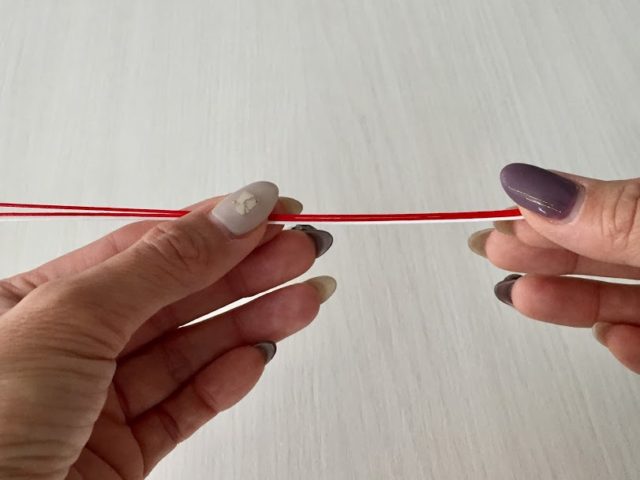

真ん中で持ったまま左右それぞれに水引を指で2~3回しごきます。

(丸めやすくするため)

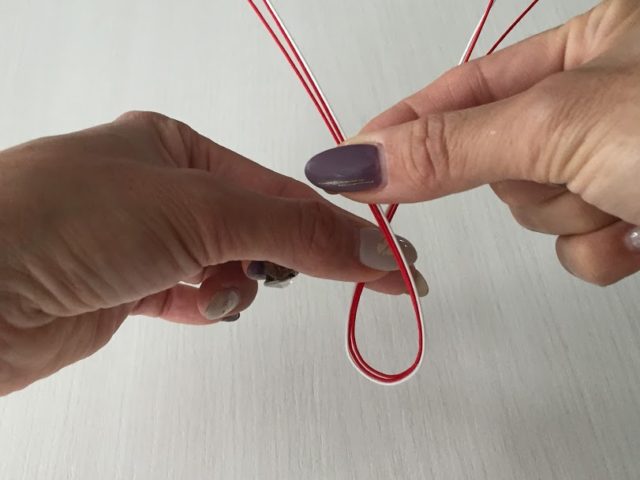

しずく型の交差ポイントを右手でしっかり持ち、左手の水引をしずく型左の真ん中あたりに輪を作るように交差させ、交差点をしっかり持ちます。

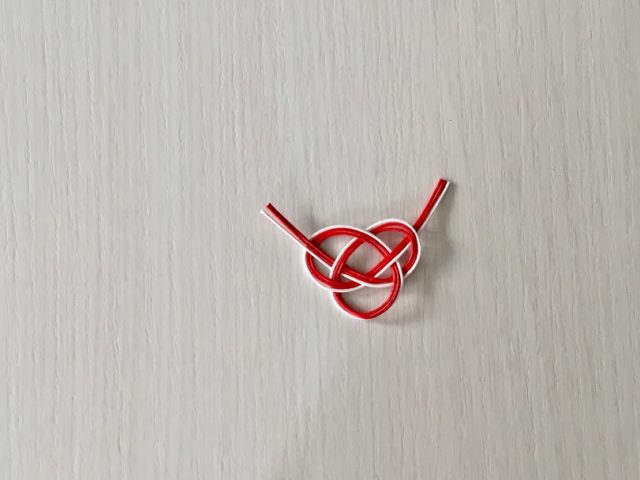

右手で上にある水引の束を持ち、下の水引束の上を通り、

しずく型の下の穴を下から上へ通し、

さらにそのまましずくの真ん中の穴を上から下へ通し最後に上の穴を下から上へ通します。

真ん中のしずく型と左右のしずく型を意識して大きさを整えます。

形を整えるときは内側の水引から一本ずつ引っ張っていくときれいに形を整えられます。

その時左右のしずく型を持ち引っ張ると真ん中のしずく型の大きさを変えることができます。

お好みの大きさに調整してください。

これであわじ結び(アワビ結び)の完成です。

先端は好きな長さでカットしてください。

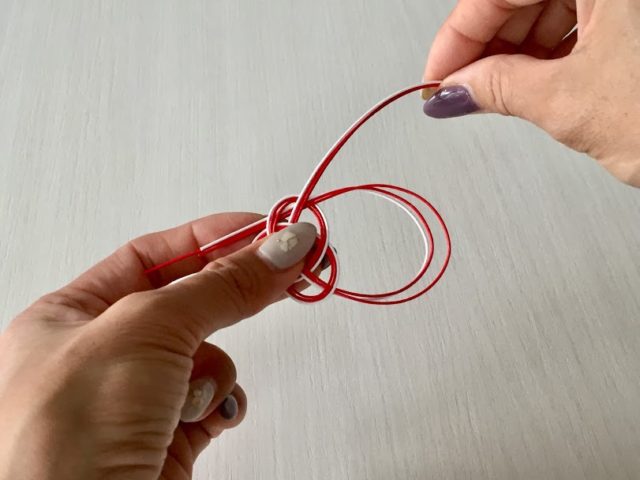

次に梅結びです。

あわじ結びまでは同じです。

左手であわじ結びをしっかり持ち、右にある先端束を持って指をスライドさせ先端をそろえ、左しずくの上の穴に通します。

この時も内側の水引から一本ずつ引っ張るときれいになります。

次に残りの先端束を右手で持ち、同じように指をスライドさせ先端をそろえ、先ほど作った輪の中へ下から上へ通し、あわじ結びの中央の穴へ上から下へ通します。

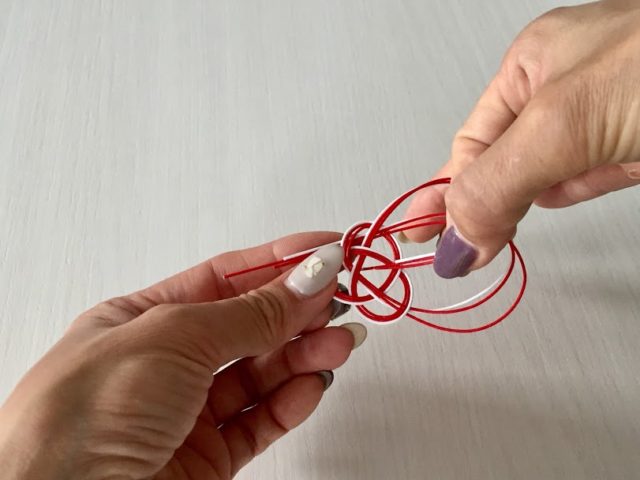

裏側へ通した先端束を交差点で、ワイヤーで止めます。

このワイヤーは切らずに残しておくとアレンジへの固定に便利です。

先端束は見えない長さでカットし完成です。

あわじ結びが基本、梅結びは応用となりますが、この基本を押さえればアイデア次第で水引デザインが進化します。

例えば、基本のあわじ結びから、右の束をくるんと丸めて持ち、

左束も同じように持ちワイヤーで止める。

後から添えた輪の大きさが変わるだけでも雰囲気が変わりますよね。

こちらはあえて揃えなかった時です。

いかがですか?

雰囲気の違いおわかりになりますか。

ぜひ基本も取り入れつつ、様々な水引アレンジを楽しみ、華やかなお正月アレンジを作ってみてくださいね。

徳島オフィシャルスクール・シャンリーブル 萱谷厚子

https://www.instagram.com/champs_lible_plus/